비의 숲에서 누군가 걸어 나온다. 비로 만든 사람. 투명한 사람.

우리는 서로에 대해 물었던 것 같다.

비로 만든 사람. 너는 투명해서, 네 앞에 서면 내가 비친다.

네 속에는 온통 내가 들어 있다. 내 몸에 꼭 맞는 네가 있다.

입체거울처럼

거기 나를 꼭 닮은 사람이 투명하게 서 있다.

비로 만든 사람,

너는 내 몸에 꼭 맞는 입체거울로 서 있다.

4장 ‘비-8번째 시’

신용목 시인의 ’ 비로 만든 사람‘이라는 제목을 듣자마자, 이유도 모른 채 마음이 끌렸다.

어떤 책인지, 어떤 장르인지, 무슨 내용인지도 모른 채 말이다.

책도 사람의 인연처럼 우연히 마음을 잡아당기는 만남이 있다. 사랑에 빠지는 데는 이유가 필요하지 않고, 설명할 수 없는 것과 마찬가지이다.

’ 비로 만든 사람‘은 시이기도 하고, 에세이이기도 한 것 같다. 시인의 이야기이기도 하고, 내 이야기이기도 하다.

너와 나의 경계를 알 수 없고, 시와 에세이의 경계를 구분 지을 수 없는 것 같은 책이다.

그래서 이 책에서 야릇한 해방감을 느끼게 된다.

무엇이라 명확하게 설명하지 않아도 되고, 나는 이러하다 논리적으로 말하지 않아도 된다.

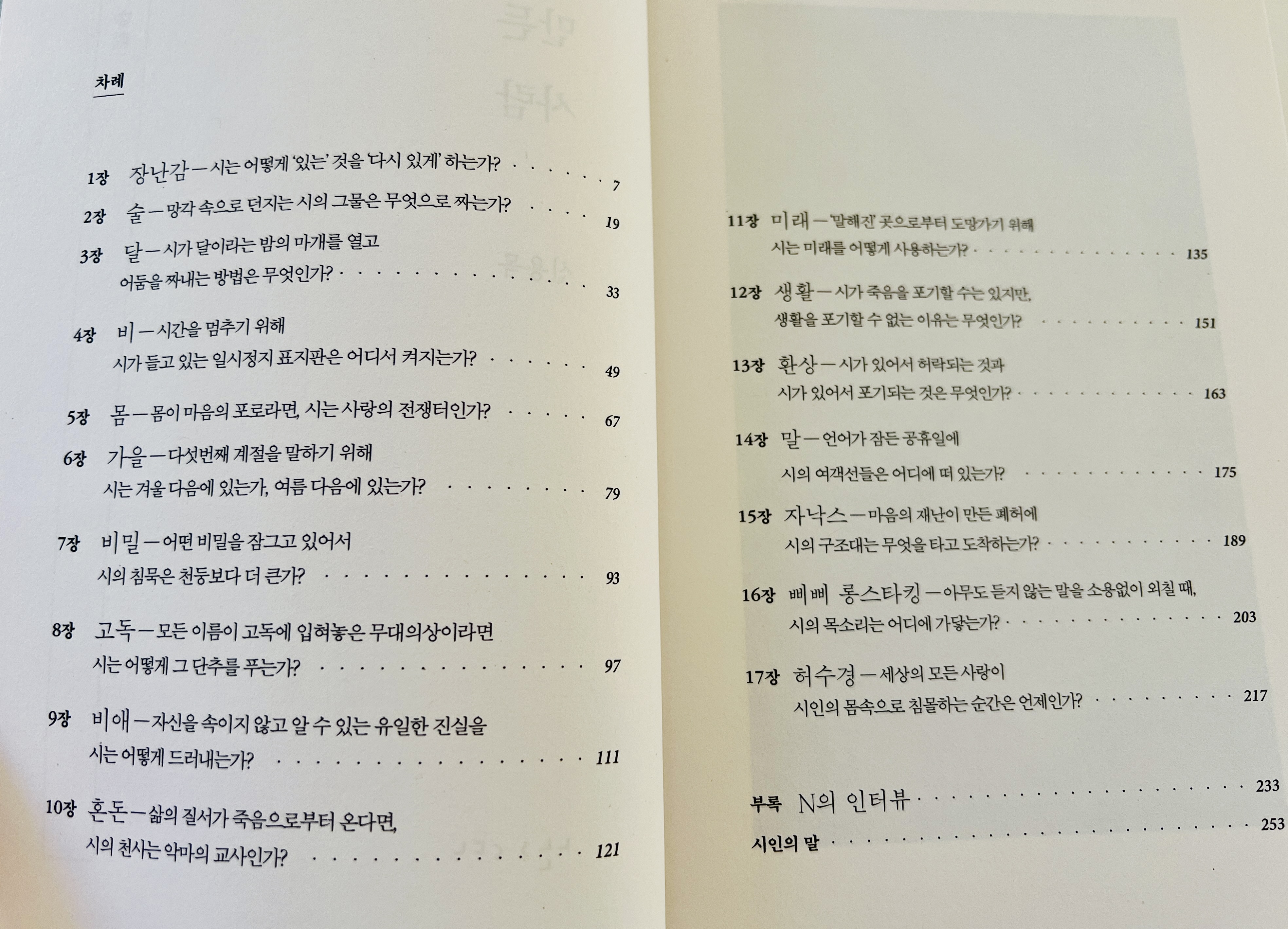

각 장마다 주제어를 가지고 작품들이 이어진다. 작품 하나하나는 개별의 시이기도 하고, 주제어 아래에 긴 이야기처럼 읽히기도 한다.

누군가 그를 부른다. 목소리가 빗소리를 닮을 수 없어 인간은 말을 배웠을 것이다.

그리고 이야기를 시작했을 것이다.

목소리가 번개 같아서 찔렸을 것이다. 그래서 고백을 배웠을 것이다.

목소리가 천둥 같아서 아팠을 것이다. 그래서 침묵을 배웠을 것이다.

누군가 나를 부른다는 것은 내가 그에게 젖는다는 말이다.

내가 여전히 아픈 이유는 네 목소리가 아직 마르지 않았기 때문이다.

‘비로 만든 사람’ 신용목. p64

시인의 생각에 이마를 치고 말았다.

우리를 둘러싼 보자기가 그다지 튼튼하지 않다는 사실에 동의할 수밖에 없었다.

‘그렇지 않고서야 잎이 떨어지는 가을 가로수 아래를 지나다가 아무 까닭도 없이 문득 가슴이 찢어지는 일 따위는 없었을 테니까’(p200)

떨어지는 낙엽에만 가슴이 찢어질까? 떨어지는 빗방울에도 물기 머금은 바람에도 눈물이 왈칵 쏟아진다.

시간이라는 배를 타고 목적지가 어딘지 알 수 없는 항해를 하는 동안 마음의 보자기는 낡고 약해져가고 있음이 분명하다.

가을이 떠나가려는 자리에 잠시 이 책을 말동무 삼아 단풍나무 밑에 앉아 소리 내어 읽어보고 싶다.

'삽질하는 힘을 키우는 중입니다(책리뷰)' 카테고리의 다른 글

| 고전 소설 <걸리버 여행기> 조너선 스위프트, 현대지성 : 인간에 대한 신랄한 풍자 (3) | 2024.11.19 |

|---|---|

| 스테디 소설 <모순> 양귀자, 쓰다 출판사 : 인생은 선택의 연속이다. (1) | 2024.11.18 |

| <한국의 그림책 작가들에게 묻다>최혜진, 한겨례출판: 돌파하는 힘에 대하여 (0) | 2024.11.16 |

| <기호와 탐닉의 음식으로 본 지리> 조철기, 따비출판사: 알지 못하는 우리의 먹거리 역사 (17) | 2024.11.15 |

| <어딘가 상상도 못 할 곳에, 수많은 순록 떼가>켄리우, 황금가지 : 죽음을 기억하는 삶 그래서 우리의 삶은 더 특별하다. (16) | 2024.11.14 |